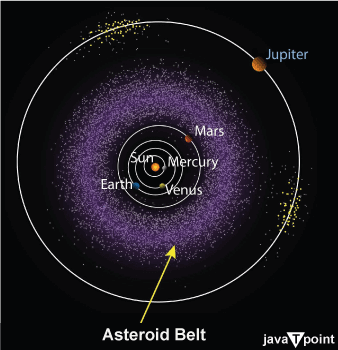

小行星带2025年2月19日 | 阅读 8 分钟 小行星带是太阳系中一个圆环形的区域,它以太阳为中心,大致介于火星和木星的轨道之间。它包含大量被称为小行星或矮行星的固体、形状不规则的物体。已探测到的物体大小各异,但比行星小得多,平均距离约为一百万公里(或六十万英里)。这个小行星带有时被称为主小行星带或主带,以区别于太阳系中的其他小行星群体。  小行星带是太阳系中已知最小、最内层的星周盘。太阳系中的其他小型天体包括近地天体、半人马座、柯伊伯带天体、离散盘天体、海塞亚天体和奥尔特云天体。谷神星、灶神星、帕拉斯星和智神星这四颗最大的小行星约占主带质量的 60%。预计小行星带的总质量为月球质量的 3%。 历史1596年,约翰内斯·开普勒写道:“在火星和木星之间,我放一颗行星”,预言在那里将发现一颗行星。在分析第谷·布拉赫的数据时,开普勒得出结论,火星和木星的轨道相距太远,无法符合开普勒当时关于行星轨道位置的设想。如果从 0 开始一个数字序列,然后依次输入 3、6、12、24、48 等,每次翻倍,并将每个数字加 4 除以 10,这形成了一个非常接近已知行星轨道半径的估算值(以天文单位计),只要允许在火星(12)和木星(48)的轨道之间存在一颗“失踪的行星”。  在文章中,蒂提乌斯说道:“但如果上帝的建筑师留下了那个地方空着呢?‘一点也没有。’”当威廉·赫歇尔于 1781 年发现天王星时,该行星的轨道几乎完全符合该规则,促使一些天文学家推测火星和木星轨道之间必定存在一颗行星。1801 年 1 月 1 日,西西里巴勒莫大学天文学系主任朱塞佩·皮亚齐发现了一个微小移动的天体,其轨道半径与该模式指示的半径完全一致。他将其命名为 Ceres,以罗马收获女神和西西里保护神的名字命名。  大约 15 个月后,当时负责“天体巡警”的海因里希·奥伯斯发现了该区域的第二个天体 Pallas。与其他已知的行星不同,Ceres 和 Pallas 即使在高倍望远镜下也一直保持着光点的样子,而不是呈现为圆盘。除了它们的快速移动外,它们看起来像恒星。因此,1802 年,威廉·赫歇尔建议将它们归类为“小行星”,源自希腊语“asteroeides”,意为“星状”。在对 Ceres 和 Pallas 进行了一系列研究后,他得出了结论并说道。这两颗星不能正确地称为行星或彗星。它们与小恒星非常相似,很难区分。 智神星和灶神星到 1807 年,进一步的考察已经发现了该区域的两个新天体:Juno 和 Vesta。拿破仑战争期间,大部分工作完成的利连塔尔被摧毁,标志着第一个发现时期结束。1846 年发现海王星使蒂提乌斯-波德定律的可靠性受到质疑,因为海王星的轨道远离预期的位置。到目前为止,该定律仍未得到科学解释,天文学家普遍认为这是一种巧合。 首次出现“小行星带”一词首次出现在 19 世纪 50 年代初,但无法确定是谁创造了这个词。首次出现在英语中似乎是在 1850 年亚历山大·冯·洪堡的《宇宙》的译本中:“大约在 11 月 13 日和 8 月 11 日,流星雨规律地出现,这可能是一个穿越地球轨道并以行星速度运行的小行星带的一部分”。另一个早期出现是在罗伯特·詹姆斯·曼恩的《天文知识指南》中:“小行星的轨道位于一个宽阔的空间带内,延伸在...之间的极点。”美国天文学家本杰明·皮尔斯似乎接受并推广了这种命名法。到 1868 年年中,已发现一百多颗小行星,而马克斯·沃尔夫于 1891 年发明的天文摄影术更是提高了发现速度。到 1921 年,已发现 1,000 颗小行星,1981 年发现 10,000 颗,2000 年发现 100,000 颗。现代小行星探测系统使用自动化方法以前所未有的数量探测新发现的矮行星。2014 年 1 月 22 日,欧洲航天局 (ESA) 的科学家们公布了首次在小行星带最大的天体谷神星上发现水蒸气的确凿证据。这一发现是通过赫歇尔空间望远镜的远红外能力实现的。这一发现令人惊讶,因为通常认为是彗星而不是小行星会“喷射出气体和尘埃”。据一位科学家称,“彗星和小行星之间的区别越来越模糊。” 起源

1802 年,在发现 Pallas 后不久,Olbers 向 Herschel 建议 Ceres 和 Pallas 是一个更大行星的一部分,该行星曾经占据火星-木星区域。这个行星许多年前经历了一次内部爆炸或一次彗星撞击,而敖德萨天文学家 K. N. Savchenko 则提出 Ceres、Pallas、Juno 以及 Vesta 是逃逸的卫星,而不是爆炸行星的碎片。关于小行星带形成的一个现代假说与行星形成过程的普遍方式有关,该过程与长期存在的星云假说类似:一团星际尘埃和气体在引力作用下坍缩,形成一个旋转的物质盘,然后凝聚形成太阳和行星。在太阳系历史的前几百万年里,粘性碰撞的吸积过程使小颗粒聚集在一起,并最终增大。一旦团块积累了足够的质量,它们就可以通过引力吸引其他天体,并变成星子。这种引力吸积导致了行星的形成。  木星的引力对小行星带区域的星子产生了显著影响。当小行星带中天体的轨道周期是木星轨道周期的整数分之一时,就会发生轨道共振,将天体扰动到新的轨道上;火星和木星轨道之间的区域有几个这样的轨道共振。随着木星在其形成后向内移动,这些共振会扫过小行星带,动态地激发该区域的天体并增加它们的相对速度。在平均碰撞速度过高的地方,星子破碎倾向于优先于吸积,阻碍了行星的形成。在太阳系的早期历史中,小行星在不同程度上熔化,使得其中的元素按质量分离。其中一些母体甚至可能经历了爆炸性火山活动,形成了岩浆海洋。由于天体的尺寸较小,熔化期与更大的行星相比必然很短暂,并且在形成后的最初几千万年,大约在 45 亿年前结束。2007 年 8 月,一项对来自 Vesta 的一块南极陨石中锆石晶体的研究表明,它以及整个小行星带,在太阳系形成后 1000 万年内就迅速形成了。

小行星并非早期太阳系的完美代表。它们自形成以来已经发生了显著的演变,包括内部加热(在前几千万年)、碰撞产生的表面熔化、辐射产生的空间风化以及微陨石的轰击。虽然一些科学家将小行星称为残余星子,但另一些科学家认为它们是不同的。目前的小行星带被认为只含有原始小行星带质量的一小部分。根据计算机计算,最初的小行星带质量可能与地球相当。绝大多数物质在形成后约 100 万年内被从带中弹出,这主要归因于引力扰动,只剩下原始质量不到 0.1%。自形成以来,小行星带的大小分布在很大程度上保持稳定;主带小行星的平均直径没有显著增加或减少。小行星带的内边界可以定义为与木星的 4:1 轨道共振,其半径为 2.06 天文单位。木星的扰动会导致天体进入不稳定的轨道。这个间隙半径内形成的大多数行星在太阳系早期被火星(其远日点为 1.67 AU)吞噬或因其引力扰动而被抛出。尽管洪加里亚小行星比 4:1 共振更靠近太阳,但它们的高倾角保护它们免受干扰。当小行星带最初形成时,距离太阳 2.7 AU 的温度导致了水冰点以下的“雪线”。在此半径之外形成的原行星盘能够积聚冰。2006 年,在雪线外的小行星带中发现了一类彗星,它们可能为地球的海洋提供了水。根据一些理论,地球形成时期水的挥发不足以形成海洋,因此需要额外的来源,如彗星的轰击。外小行星带包含一些可能在过去几百年到达那里的天体,包括 (457175) 2008 GO98,也称为 362P。 特性与普遍看法相反,小行星带大部分是空的。小行星散布在如此巨大的区域,如果没有精确瞄准,很难接近它们。尽管如此,已知的小行星有数十万颗,实际数量可能在数百万甚至更多,这取决于较低的大小限制。已知有 200 多颗小行星大于 100 公里,红外探测发现小行星带包含 70 万到 170 万颗直径为 1 公里或以上的小行星。随着尺寸的减小,主带中小行星的数量持续增加。在约 5 公里和 100 公里处,曲线会出现“颠簸”,发现的小行星数量比从这种曲线预期的要多,即使尺寸分布通常遵循幂律。大多数较小的小行星是原始小行星的碎片,而直径大于 120 公里的小行星大部分是原始的,它们在吸积过程中得以幸存。主带的初始人口可能比现在的人口多 200 倍。大多数已知小行星的绝对星等范围为 11 至 19,中位数为 16 左右。小行星之间的平均距离约为 965,600 公里(600,000 英里),但这因小行星族而异,而较小但未发现的小行星可能离得更近。 结论总之,小行星带是一个圆环形的区域,其中包含数不清的固体物体,这些物体被归类为小行星或矮行星。该带被认为是通过类似于行星形成的进程形成的,木星的引力对其动力学产生了重大影响。最初被认为是候选行星,但由于性质差异,小行星最终被归类为独立的实体。该带自形成以来已经发生了显著的演变,虽然它包含许多小行星,但它主要是空间。持续的研究正在扩展我们对太阳系这个迷人区域的认识。 下一主题块状山 |

我们请求您订阅我们的新闻通讯以获取最新更新。