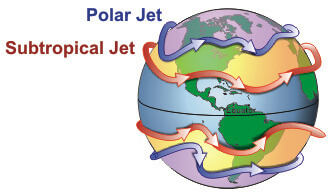

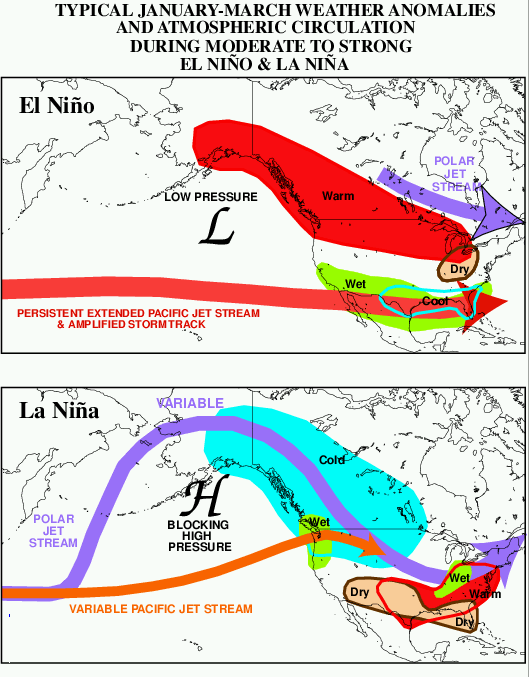

急流2025年2月19日 | 21分钟阅读 急流(Jet stream)是流经金星、地球、木星、土星、天王星和海王星外层大气的细长、快速的气流。地球上的主要急流是西风,从西向东移动,位于对流层顶附近。急流除了可以朝多个方向流动(特别是与当前急流相反的方向)外,还可以开始、停止、分成两部分或更多部分,以及合并成一股单一的急流。  最强的两种急流是副热带急流(强度较弱,海拔较高)和极地急流,后者环绕极地涡旋,高度达到海平面以上9-12公里(5.6-7.5英里;30,000-39,000英尺)。 北半球和南半球都有极地急流和副热带急流。全年,北半球和南半球的极地急流都会穿过北美、欧洲、亚洲的中高纬度地区以及分隔它们的海域。南半球的极地急流主要覆盖南极洲。 急流的形成是两个过程共同作用的结果:太阳辐射引起的大气加热,这会形成大规模的极地、费雷尔和哈德莱环流圈;以及作用于这些流动气团的科里奥利力。科里奥利力是由地球自转产生的。 其他行星上的急流是由内部热量而非太阳热量驱动的。极地急流形成于极地环流圈和费雷尔环流圈的交汇处附近,而副热带急流则形成于哈德莱环流圈和费雷尔环流圈的交汇边缘。 还有其他类型的急流。在北半球的夏季,热带地区可能会形成东风急流。这些急流通常在干燥空气与较湿润空气在高海拔处相遇时形成。低空急流在其他地方也很普遍,例如美国中部。此外,热层中也存在急流。 不同急流的位置是气象学家进行天气预报的宝贵工具。航空运输是急流具有商业价值的主要行业,因为顺风或逆风飞行可能对飞行时长产生重大影响。航空公司通常会尝试“顺着”急流飞行,以节省大量的燃料和时间。 动态的北大西洋航路是空中交通管制员和航空公司如何合作处理高空急流和风,从而为航空公司和其他用户实现利益最大化的一个例子。虽然晴空湍流不会显著改变飞行时间,但它可能频繁出现在急流区域,对飞机乘客的安全构成潜在风险。 Discovery (发现)1800年代,美国教授埃利亚斯·卢米斯(1811-1889)首次提出了一个理论,即一股强大的高空气流自西向东横贯美国,解释了大型风暴的行为,这为这一现象提供了最早的证据。1883年喀拉喀托火山爆发后,气象观测员多年研究并绘制了其影响。他们将这一现象命名为“赤道烟流”。20世纪20年代,日本气象学家大石和三郎在富士山附近发现了急流。 他追踪了用于测量风向和风速的测风气球(pibal)的上升过程。尽管大石的研究是用世界语发表的,这使得它在日本以外并未广为人知,但他对急流的技术理解应归功于他。 急流的发现通常归功于美国飞行员威利·波斯特(1898-1935),他是1933年第一个独自环球飞行的人。为了达到超过6200米(20300英尺)的高度,波斯特设计了一套增压服。在他去世前多次尝试高空跨大陆飞行的过程中,波斯特发现他的地速有时会超过他的空速。 这一现象的特定名称“Strahlströmung”(意为“喷射流”)是由德国气象学家海因里希·塞科普夫于1939年首次描述的。许多资料认为,对急流性质的真正了解来自于二战期间频繁的飞行路径交叉。 例如,在从美国飞往英国的旅途中,旅客经常会遇到超过160公里/小时(100英里/小时)的西风顺风。同样,1944年,里德·布赖森及其在关岛的美国气象局同事成功预测到将阻碍轰炸机入侵日本的强西风。 描述极地急流通常出现在海拔七到十二公里(23,000到39,000英尺)之间,或接近250百帕(约1/4大气压)的压力水平。相比之下,较弱的副热带急流则可以在更高的高度,大约10到16公里(33,000到52,000英尺)处被探测到。急流在横向移动和高度变化上表现出显著的特征。急流起源于极地、费雷尔和哈德莱环流圈的交汇点,靠近对流层顶的断裂处。 急流的移动是由于这些气团的环流以及作用于其上的科里奥利力。极地急流对低海拔地区的天气和航空有重要影响,通常延伸到中纬度地区。副热带急流主要出现在纬度30°,而极地急流则可在纬度30°到60°之间观察到(更接近60°)。 有时,这两个急流会合并,有时则保持分离。据说北半球的极地急流“追随太阳”,因为它随着半球变暖而逐渐从南向北移动。急流通常有几百公里宽或几千英里长,其垂直厚度小于五公里(16,000英尺)。  长距离的急流倾向于保持连续,但断裂现象非常普遍。急流的路径通常是蜿蜒的,这些路径本身以比实际风速慢的速度向东传播。急流内部发生的任何大的蜿蜒或波动都被称为行星波,也称为罗斯贝波。罗斯贝波是由科里奥利效应随纬度的变化引起的。 被称为短波槽的较小尺度波动叠加在较大的罗斯贝波之上,其长度为1,000到4,000公里(600-2,500英里)。它们在运动模式中移动,并绕过属于长波的“脊”和“槽”。当急流遇到一个高空低压时,其一部分将被偏转到低压底部下方,而其余部分则会向北移动。这种现象通常被称为急流分裂。 在气团间温度差异最大的地方,风速最高,通常达到92公里/小时(50节;57英里/小时)以上。经测量,风速最高可达400公里/小时(220节;250英里/小时)。急流从西向东流动,带来天气变化。 由于气象学家现在认识到急流路径影响低层大气中的气旋风暴系统,因此了解这些路径对于天气预报至关重要。例如,2007年和2012年,极地急流在夏季向南持续,导致英国发生严重洪水。 原因总的来说,风力在对流层顶正下方最为显著(除了热带气旋、龙卷风和其他异常事件中的局部情况)。在这个过渡区,由两个不同温度或密度的气团组合产生的压差最大。这个压差最终导致风的产生。科里奥利效应使风发生偏转,使其沿着两个气团之间的边界流动,而不是直接从热区流向冷区。 热成风关系是所有这些发现的原因。在大气气块中,垂直方向上作用于其上的主要力是浮力——即气块顶部和底部表面之间的压力差——以及作用于其质量的引力。 气块会朝不平衡的方向加速,如果浮力大于重力则向上,如果重力大于浮力则向下。静力平衡是垂直方向的平衡。在热带以外的地区,起作用的主要力是科里奥利力和由此产生的压力梯度力,它们在水平方向上作用。 地转平衡是这两种力平衡的状态。通过同时考虑静力平衡和地转平衡,可以得到热成风关系,该关系指出水平温度梯度与水平风引起的垂直梯度成正比。 如果在北半球,一个南方的热而密度较小的气团和另一个北方的冷而密度较大的气团之间没有垂直边界,那么由此产生的密度差异将导致较冷的气团滑到密度较小、较热的气团之下。因此,向极地移动的气团会因科里奥利效应而向东偏转,而向赤道移动的气团则会向西偏转。 大气通常表现出温度向极地递减的趋势。因此,风中会出现一个东向分量,并且该分量随着高度的增加而变大。由于赤道比南北两极都温暖,这一事实导致了强大的东向急流的形成。  极地急流热成风关系需要解释为什么会形成狭窄的急流,而不是在全球范围内更均匀地分布。导致形成集中的极地急流的因素之一是,沿着极锋的密度越来越大的极地气团切入副热带气团之下。这导致水平面上出现强烈的南北向位涡梯度(即南北向压力梯度)。 当双重罗斯贝波破碎时,这种效应最为明显。由于高空摩擦力较小以及极地上空的强压力梯度,空气可以轻易地对高度变化做出反应。因此,形成了“准地转”的行星风环流,即它们表现出显著的科里奥利偏转。 由于气流的加速和减速分别产生低压和高压区域,这些区域与极锋上气旋和反气旋的形成有关,且发生在非常小的区域内,因此极锋急流与中纬度的锋生过程密切相关。 副热带急流出现在热带哈德莱环流圈极向边缘的副热带急流,更容易受到导致集中急流的第二个因素的影响。这个气流在一阶近似上是关于经度对称的。哈德莱环流发生在热带空气上升到对流层顶,向极地流动,然后下沉。由于没有与地面的摩擦,它在朝这个特定方向移动时倾向于保持角动量。 从任一半球开始,向极地移动的气团由于科里奥利效应而向东偏转,这表明风中的西风分量更强(注意,在南半球,这种偏转是向左的)。 其他行星木星大气中存在许多急流,这是由内部热量驱动的对流单元造成的,这些对流单元赋予了该行星著名的带状颜色结构。在动力气象学中,关于决定行星大气中急流数量的变量的研究仍在进行中。在模拟中,当保持所有其他参数不变时,增加行星半径会减少急流的数量。  影响

未来潜在的电力生产研究人员正在探索利用急流风能发电的方法。根据一项对急流潜在风能的预测,只需其百分之一的能量就能满足全球当前的能源需求。在2000年代末,预计所需技术需要十到二十年才能发展起来。关于急流发电有两项重要但结论不同的科学研究。 根据Archer和Caldeira的研究,地球的急流能够总共产生1700太瓦(TW)的电力,并且利用这一能量对地球气候的影响微乎其微。然而,根据Miller、Gans和Kleidon的研究,气候影响将是灾难性的,并且急流只能提供总计7.5太瓦的电力。 无动力空中攻击在第二次世界大战后期,即1944年末至1945年初,日本开发了“风船炸弹”(Fu-Go balloon bomb),这是一种燃烧气球的变种,作为一种廉价武器,旨在利用太平洋上空的急流到达加拿大和阿拉斯加的西海岸。 尽管它们作为武器相对低效,但在二战期间对美国的少数几次袭击中发挥了作用,导致六人死亡和少量破坏。当美国专家检查这些气球时,他们推测日本人可能计划进行生物攻击。 气候周期引起的变化

长期气候变化自21世纪初以来,气候模型多次表明,全球变暖将导致急流稳定地向两极移动。这一点在2008年通过观测数据得到证实,数据显示从1979年到2001年,北半球急流以年均2.01公里(1.25英里)的速度向北移动,南半球急流也呈现类似模式。 研究气候变化的科学家预测,随着气温升高,急流也将逐渐减弱。由于海冰减少、积雪覆盖减少、蒸散序列改变以及其他气象异常等多种因素的综合作用,北极的升温速度比世界其他地区更快。 这种现象被称为“北极放大效应”。根据2021-2022年进行的研究,自1979年以来,北极圈的变暖速度大约是全球平均速度的四倍,而巴伦支海的一些热点地区的变暖速度更是达到了常态的七倍。北极仍然是地球上最冷的地区之一。 然而,由于这种放大效应,它与地球上较暖地区之间的温差将随着全球变暖的每一个十年而继续缩小。如果这种梯度对急流有显著影响,急流最终会减弱并变得更加不稳定。这将使得更多来自极地涡旋的冷空气逃逸到中纬度地区,并阻碍罗斯贝波的前进,从而导致更强烈、更持久的天气。 根据斯蒂芬·J·瓦夫鲁斯(Stephen J. Vavrus)共同撰写的一项2012年研究,詹妮弗·弗朗西斯(Jennifer Francis)与上述观点密切相关。1997年,一些古气候重建提出,由于极地涡旋,气温升高会导致更加波动和不稳定的状况。 然而,气候模型对这一理论提出了质疑,在2010年发现PMIP2模拟显示,末次冰期期间的北极涛动强度要弱得多且更偏负相,这表明在较暖时期,正相气流更强,极地涡旋空气泄漏更少。 与模型结果相反,但与弗朗西斯-瓦夫鲁斯理论一致,2012年发表在《大气科学杂志》上的一项研究称,“二十一世纪以来,涡旋平均状态发生了显著变化,导致涡旋更弱、更受扰动。”此外,2012年的研究表明,北极海冰减少与中纬度冬季过度降雪之间存在联系,而2013年的一项研究发现,当时的CMIP5可能严重低估了冬季阻塞趋势。 弗朗西斯在2013年的进一步研究发现,北极海冰趋势与欧洲夏季更强降雨之间可能存在联系,而同年其他研究将北极海冰减少与北半球中纬度地区严酷的夏季天气联系起来。当时有人提出,飓风桑迪的形成和2014年初的北美寒潮都归因于北极放大效应与急流模式之间的这种关系。 弗朗西斯的第二项研究在2015年得出结论,在过去20年中,高度放大的急流模式数量有所增加。因此,持续的吸热排放助长了持久的天气模式,从而导致更频繁的极端事件的发生。 根据2017年和2018年发表的研究,一些近乎静止的极端天气事件,如2018年欧洲热浪、2003年欧洲热浪、2010年俄罗斯热浪和2010年巴基斯坦洪水,都与北半球急流中罗斯贝波的停滞变化有关。 根据弗朗西斯和瓦夫鲁斯同年进行的其他研究,北极变暖在低层大气中感受更强的原因是暖空气膨胀过程抬高了气压水平,从而减小了向极的地势高度梯度。 通常情况下,在位势高度上升区域的南部会观察到速度降低,因为这些梯度是驱动西风到东风的热成风关系的来源。弗朗西斯在2017年向《科学美国人》概述了她的研究:“急流的大幅摆动导致更多的水蒸气向北输送。” 这一点很重要,因为水蒸气和二氧化碳、甲烷一样,是一种温室气体。它能在大气中捕获热量。此外,水蒸气凝结成水滴形成云,从而捕获更多的热量。导致北极相对于其他地区变暖放大的一个关键因素就是水蒸气。” 科学家犹大·科恩博士及其几位研究同事在2017年进行了一项研究,科恩得出结论:“欧亚大陆中纬度地区先前的大部分冬季降温模式是造成极地涡旋状态变化的原因。”在2018年的一项研究中,瓦夫鲁斯及其合作者将中纬度夏季的酷热干燥极端天气和中纬度冬季的大陆性降温与北极放大效应的增强联系起来。另一项2017年的研究估计,当北极经历异常变暖时,北美初级生产力平均下降1%至4%,其中一些州的损失高达20%。 根据2021年的一项研究,平流层极地涡旋的扰动与亚洲和北美许多地区的极寒冬季天气有关,包括当年2月发生的北美寒潮。2021年的另一项研究发现,美国西部野火规模的扩大与北极海冰融化之间存在联系。 然而,由于具体数据被认为是短期观测,结果存在很大的不确定性。将不同类型的自然变率与气候趋势完全分离需要数十年的气候学测量。2013年和2017年的评估都强调了这个问题。根据2014年的一项研究,近几十年来,北极的放大效应显著减少了北半球冷季温度的波动。 在秋冬季节,寒冷的北极空气侵入较温和的低纬度地区的速度比现在更快。预计这一趋势将持续下去,除了夏季,这引发了冬季是否会带来更严重寒冷的问题。根据2019年对全球35,182个气象站数据的回顾(其中包括9116个记录超过50年的气象站),自20世纪80年代以来,北半球中纬度地区的寒潮一直在急剧减少。 此外,在2010年代收集并在2020年代发布的各种长期观测数据现在表明,中纬度大气模式的大幅变化与21世纪初以来北极放大程度的增加之间没有明显的联系。来自PAMIP(极地放大模型比对项目)的现代模型研究增强了2010年PMIP2的结果;虽然发现海冰减少会削弱急流并增加大气阻塞的可能性,但与年际变率相比,这种关系通常可以忽略不计。 根据2022年的一项后续评估,尽管PAMIP的平均值可能将海冰减少引起的减弱高估了1.2到3倍,但即使是校正后的联系也仅占急流自然变率的10%。 此外,2021年的一项研究显示,自1960年以来,急流已如模型预测的那样稳定地向极地移动,但尽管波动性略有增加,它们并未减弱。根据2022年使用2002年至2020年间收集的飞机观测数据进行的再分析,北大西洋急流已经增强。 最终,利用格陵兰冰芯,一项2021年的研究能够重建过去1250年的急流结构,并发现所有刚刚观察到的变化仍在内在变率范围内。根据代表性浓度路径8.5(该路径预测温室气体排放持续增加),最早可能出现偏离的时间是2060年。 其他高空急流极夜急流极夜急流主要在南北半球的冬季形成,此时黑夜时间远长于白天,因此被称为极夜。该急流主要出现在纬度约60°处。与夏季相比,极夜急流在约24,000米(80,000英尺)的更高高度上移动。 在这些黑暗的月份里,两极上空变得比赤道上空冷得多。在约48公里(30英里)的高度,由于平流层中这种温度差异引起的剧烈气压变化以及科里奥利力的作用,极夜急流向东疾驰。极夜急流环绕着极地涡旋。 较暖的空气无法进入极地涡旋内部,只能在其外围移动。在极夜期间,无论是来自较低纬度的较暖空气还是太阳辐射都无法到达涡旋,使得本已寒冷的极地空气变得更冷。 低空急流在低层大气中观察到的风速极大值也被称为急流。

非洲拥有许多重要的低空急流。撒哈拉沙漠拥有大量的低空急流,它们在从沙漠地面扬起沙尘方面起着至关重要的作用。世界上最重要的孤立沙尘排放源——博德莱洼地,就是由位于乍得的一个低空急流造成的。索马里急流从东非海岸升起,对全球哈德莱环流有显著贡献,并为亚洲季风提供水汽。 东非降雨量低的部分原因是在东非大裂谷山谷中形成的东风低空急流,这反过来又支持了刚果盆地雨林的强降雨。西非季风的湿气输入是由一个低空西风急流带来的,该急流从6月到10月形成,是由于非洲北部的热力发展造成的。 中层非洲东风急流,位于地表以上3000至4000米之间,是非洲一个重要的气候现象,虽然本身不是低空急流。它位于西非的萨赫勒地区,在北半球夏季期间出现在北纬10°至20°上空。在暖季期间穿越热带大西洋和东太平洋的热带波主要由中层东风非洲急流产生,该急流被认为对西非季风至关重要。 下一个主题喀斯特地貌与侵蚀循环 |

我们请求您订阅我们的新闻通讯以获取最新更新。