佛教雕塑2025年2月21日 | 阅读时长9分钟 佛教雕塑就像古代的宝藏,向我们展示了佛教的深刻、有意义和美丽;它们源于非常古老的(印度教)传统,不仅仅是宗教物品——它们也代表了佛教的深刻思想和惊人艺术。因此,让我们一起探索佛教雕塑的世界,看看不同时代和地区的人们是如何通过这些特殊的艺术品来表达他们对佛教的热爱和理解的。 起源和背景佛教雕塑起源于印度,历史上佛陀,原名悉达多·乔达摩 (Siddhartha Gautama),大约在2500年前在那里生活和讲学。在早期,艺术家并不制作佛像;取而代之的是,他们使用诸如菩提树或脚印之类的符号来代表他。但随着时间的推移,佛教传播到亚洲各地,人们渴望更具体的方式来表达对觉悟者的敬意。 在被称为犍陀罗地区的地方,如今位于巴基斯坦和阿富汗,发生了一件令人兴奋的事情;那里的艺术融合了来自希腊和罗马(欧洲各地)的影响与当地的风格。这种融合创造了独特的雕塑,将古希腊罗马艺术的美与佛教的重要符号相结合,这种犍陀罗艺术中东西方的融合,就像是今天我们在亚洲看到的各种佛教雕塑的起点。 适应与演变当佛教传播到新的地方时,它遇到了不同的文化和艺术风格,因此融合造就了雕塑的变化和多种元素的结合。人们将自己的信仰与佛教思想相结合,创造出与当地社区产生共鸣的特殊雕塑。例如,在日本,他们融入了神道教(另一种精神传统)的元素,表明不同的信仰如何能够和谐共存。 在西藏佛教艺术中,他们制作了名为唐卡的精美绘画和雕塑,这些不仅仅是用来欣赏的——它们也用于祈祷和冥想。西藏艺术中鲜艳的色彩和丰富的细节展现了冥想带来的深刻而强大的情感;这就像艺术一样,帮助人们探索内在世界,感受冥想带来的改变。 佛教雕塑从公元前约200年开始,不同的统治者控制着不同的地区,即印度北部和中部地区,有孔雀王朝、巽伽王朝、迦罗王朝、贵霜王朝和笈多王朝等统治者,而在印度南部和西部地区,萨塔瓦哈纳王朝、伊克什瓦库王朝、阿比拉王朝和瓦卡塔卡王朝等统治者上台。大约在这个时期,一些主要的婆罗门教派,如毗湿奴派和湿婆派,也变得重要起来。 如果我们看看一些具体的地方,我们可以找到这个时期的非常惊人的雕塑:像维迪沙、中央邦的巴尔胡特、比哈尔邦的菩提伽耶、安得拉邦的贾盖亚佩塔、北方邦的马图拉以及奥里萨邦的坎达吉里-乌达吉里等地,都有那个时期最杰出的雕塑典范。这些雕塑展示了那个时期不同地区艺术家令人难以置信的技能和创造力。 巴尔胡特雕塑- 孔雀王朝时期的雕塑风格:巴尔胡特等地的雕塑与孔雀王朝时期的男女神(Yaksha 和 Yakshini)高大的人物相似。

- 叙事浮雕的透视:描绘叙事的浮雕通过倾斜的透视展现出三维的错觉。

- 角色表现的演变:在巴尔胡特,早期的叙事浮雕角色较少,但随着时间的推移,画面空间中开始出现更多人物,与主要角色一同出现。

- 善于利用空间:雕塑家通过展示合十的手和单个的人物,如平放在胸前的男女神,最大限度地利用了可用空间。

- 渐进式的雕塑发展:起初,雕塑在身体和手臂上表现出普遍的僵硬感,但随着时间的推移,出现了向深雕、明显的体积感和更自然的人体及动物身体表现的转变。

- 地点:在巴尔胡特、菩提伽耶、桑奇佛塔二期和贾盖亚佩塔发现的雕塑是这种不断发展的雕塑风格的良好范例。

- 绘画语言的有效性:巴尔胡特的叙事浮雕展示了工匠们如何有效地运用绘画语言来讲述故事。

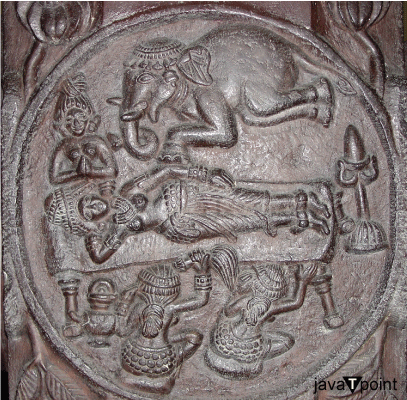

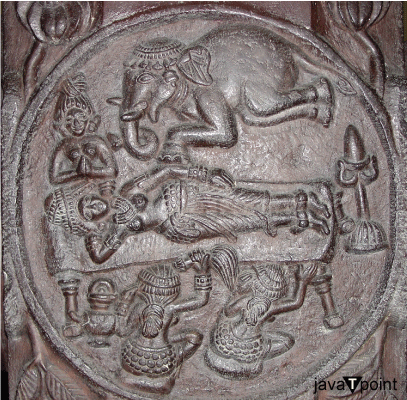

例如——摩耶夫人的梦:在一个特定的叙事中,例如悉达多·乔达摩的母亲摩耶夫人的梦,一只下降的大象被突出显示。 - 男性形象:在公元前一世纪和二世纪巴尔胡特雕塑的所有男性形象中,一个常见的特征是头戴打结的头饰。

桑奇雕塑- 雕塑风格的良好进展:雕塑发展的下一个阶段是在桑奇佛塔一期、马图拉和安得拉邦的温吉,展示了艺术风格的重要进步。

- 精美的装饰性托拉纳(拱门):这些地点详细展示了四个装饰精美的托拉纳(门廊),描绘了佛陀生平的各种事件和本生故事。

- 融入日常生活:这个阶段的雕塑也描绘了日常生活场景,为艺术表现增添了不同的维度。

- 高浮雕人物造型:人物以高浮雕形式制作,通常填满雕塑的整个空间。

- 自然主义姿势:姿势的描绘变得更加自然,与早期阶段的僵硬感不再有任何迹象。

- 头部主要突出:人物的头部主要突出在画面空间中,这为雕塑增添了深度和维度。

- 轮廓的刚度减弱:轮廓的刚度有所减弱,这使得对肖像中的人物的描绘更加动态和逼真。

- 先进的雕刻技术:此阶段的雕刻技术似乎比早期阶段(即巴尔胡特雕塑)观察到的更为先进。

- 继续使用符号:代表佛陀和人中佛(过去佛)的符号继续在这些雕塑中使用。

- 详细的历史叙事:诸如拘尸那罗围城战、佛陀访问迦毗罗卫国以及阿育王访问蓝毗尼园佛塔等历史叙事,都以显著的细节被雕刻出来。

犍陀罗雕塑学派- 犍陀罗雕塑的各种影响:犍陀罗的雕塑传统汲取了巴克特里亚、帕提亚和当地地区的传统灵感,这造就了一种独特而多样的艺术风格。

- 贵霜王朝时期达到顶峰:犍陀罗雕塑在贵霜王朝时期达到了顶峰,尤其是在该国西北部。

- 使用灰/蓝灰色砂岩:犍陀罗的雕塑家主要使用灰色或蓝灰色砂岩作为创作的主要材料,这使得这些雕塑更具吸引力并能够讲述故事。

- 佛教作为中心主题:犍陀罗传统中的许多雕塑深受佛教影响,佛教主题是许多这些艺术作品的主要灵感来源。

犍陀罗雕塑的特点- 在精神上的佛陀形象中,有一种难以言喻的平静感,被展现或雕刻出来。

- 雕塑上的装饰较少,展现了简洁性,主要关注精神本质而非物质展示。

- 佛陀通常被描绘成有波浪状的头发,这为表现形式增添了独特的元素。

- 雕塑的特征:宽大的前额和闭合的眼睛,展现了内省和冥想状态。

- 佛陀通常坐的姿势是传统的印度盘腿坐姿,显示出冥想状态。

- 佛陀和菩萨形象与希腊神阿波罗相似,展现出宽阔的肩膀和头上的光环,表明了文化融合。

- 肌肉、指甲和头发等物理特征以各种细节呈现,突显了雕塑的工艺和写实性。

马图拉雕塑学派- 媒介选择:在这个时代/阶段,用于创作雕塑的首选材料是斑点砂岩。

- 马图拉学派的影响:马图拉的雕塑传统是受外部世界影响的结果,主要是受马图拉雕塑学派的影响。

- 对三种宗教的描绘:耆那教、佛教和印度教这三大宗教,都以独特的马图拉风格雕塑得到体现。

- 受谁保护:马图拉雕塑学派受到贵霜王朝的积极支持和保护。

- 地方传统的强大:马图拉的雕塑传统非常强大,以至于延伸到印度北部其他地区。

马图拉学派雕塑的特点- 马图拉的佛陀雕塑具有早期神像(Yaksha)的一些特征,而犍陀罗的佛陀雕塑则具有希腊化特征。

- 毗湿奴和湿婆通过各自的武器(ayudhas)来描绘,这为它们的描绘增添了象征意义。

- 雕塑采用大胆的风格,大型雕塑从画面中突出,呈现出圆润和微笑的面孔;雕塑体积庞大,但笨重感有所减轻,给人一种放松的肉体感。

- 覆盖左肩的服装非常精细,展现了艺术执行的精湛技艺;大量雕刻了包括佛陀、神灵(Yakshas、Yakshinis)、湿婆派和毗湿奴派神灵以及肖像雕塑在内的各种人物。

- 在公元二世纪,马图拉的雕塑呈现出更具感官的特质,肥胖感增加,装饰性更强。

- 到了公元三世纪,雕塑体积的处理方式发生了变化,极度的丰满感被减少,并通过腿部间距的增加和弯曲的身体姿势来传达运动感;表面柔软感的精炼度随时间增加。

- 值得注意的是,佛陀造像的服装呈现出一种透明感,为雕塑艺术增添了独特的触感。

阿马拉瓦蒂雕塑学派- 一支印度学考察队在安得拉邦的贡达拉卡马河畔发现了一件具有阿马拉瓦蒂艺术学派特征的佛教遗物。

- 阿马拉瓦蒂艺术学派起源于安得拉邦的阿马拉瓦蒂地区,并具有独特的风格,展现了那个时代的艺术传统。

- 这种特定的艺术形式主要得到了两个王朝的支持和保护,即萨塔瓦哈纳王朝和后来的伊克什瓦库王朝。

- 阿马拉瓦蒂艺术得到良好发展的中心包括阿马拉瓦蒂、纳加朱那孔达、戈利、甘塔萨拉和温吉,这表明了该地区这种艺术风格的丰富发展和传播。

阿马拉瓦蒂雕塑学派的一些特征- 阿马拉瓦蒂艺术创作的主要材料是“白色大理石”,这显示了雕塑的独特外观和独特性。

- 阿马拉瓦蒂风格的雕塑展现出自然主义的创作方法,例如描绘佛陀驯服大象就是一个简单的例子。

- 阿马拉瓦蒂艺术的主题焦点围绕着从佛陀生平和本生故事中汲取的叙事,为艺术表现提供了丰富而有意义的背景。

- 阿马拉瓦蒂雕塑以各种形式描绘佛陀,包括人形和动物形,展现了艺术表现的多样性和象征深度。

- 这种艺术形式无缝地融合了宗教和世俗图像,证明了阿马拉瓦蒂风格的多样性和包容性。

- 阿马拉瓦蒂风格以其优雅和精致为特征,通过精美的雕塑形式来区分其风格。

- 阿马拉瓦蒂的雕刻面板以精致和线条优美为特点,反映了艺术构图对细节的细致关注。

- 在阿马拉瓦蒂的浮雕中,可以发现描绘舞蹈和音乐的众多场景,通过雕塑的精湛艺术传递出欢乐和对生活的热爱。

当今的表现人们仍然尊重旧式的佛教雕塑,但今天的艺术家也正在利用这种古老的艺术形式来表达新的灵性观念;由于佛教现在闻名于世,艺术家们正在创作受佛教启发的现代艺术。他们将传统技术与新风格相结合,创造出令人印象深刻的新作品。 例如,像中国的张洹和印度的苏博德·古普塔这样的艺术家,从佛教中汲取灵感;他们创作的雕塑在表达当下事物的同时,仍然保持着一种精神感。这些新型艺术为关于传统与新思想如何在佛教艺术中融合的讨论增添了内容。 保护与挑战保护佛教雕塑并不容易,因为它们可能因自然损坏、被盗或非法出售而受损;因此,为了保护这些重要的文化瑰宝,人们正在利用先进技术和特殊方法来照管它们,并在国家之间进行合作。他们使用数字记录、3D扫描以及修复和保护雕塑的项目。所有这些努力对于确保佛教雕塑的美丽和精神意义能够像我们现在欣赏和看到它们一样,被后人所享受,都是至关重要的。 结论佛教雕塑就像是跨越时间和地域的特殊事物;它们有各种各样的风格,并承载着深刻的意义。无论是印度的古老佛塔,还是东亚的巨大雕像,每一座雕塑都讲述着一个关于某个虔诚的、一直在寻求智慧和内心平静的人的故事。我们赞赏佛教雕塑的精美细节,它们已经走过了1500多年的旅程,我们看到了它们如何在艺术和世界的精神结构上留下了持久的印记。

|