1962年第13修正案2025年2月21日 | 阅读 8 分钟 1962年的第十三修正案法案在印度宪法演变的历程中占据着举足轻重的地位,它象征着在解决国家区域差距和语言多样性方面迈出了决定性的一步。该法案的颁布背景是日益增长的行政重组和语言自治的要求,它代表了印度国家为调整其政治框架以适应其多元化人民的愿望所做的共同努力。 第十三修正案法案的起源可以追溯到独立后的时期,其特点是各种语言社群对身份认同和公平代表权的强烈追求。 独立后的最初几十年见证了对语言邦日益增长的呼声,这是由于人们越来越认识到语言是文化认同和社会凝聚力的重要标志。然而,缺乏包容这些愿望的宪法框架使得许多社群被边缘化,从而在全国各地造成了不满和抗议。  在此背景下,第十三修正案法案的出现是一个分水岭,它提供了一个立法机制来解决潜在的不满,并开启政治融合和区域平等的新时代。通过承认语言多样性作为印度复合文化基石的重要性,该修正案试图沿语言线重新调整邦界,从而确保资源和代表性的更公平分配。 此外,第十三修正案法案是对印度联邦制和民主治理原则的更大胆的重申。通过权力下放行政权力并赋权区域实体,该修正案旨在促进一种更具响应性和参与性的治理形式,以适应不同语言社群的特定需求和愿望。 1962年的第十三修正案法案体现了印度民主精神的核心——包容和融合。通过将语言多样性视为力量而非分裂的源泉,该修正案为建立一个更和谐、更有韧性的政治秩序奠定了基础,该秩序能够容纳定义印度国家的无数愿望和身份。因此,它的遗产继续作为印度对“在多样性中寻求统一”的不懈追求以及宪法主义在塑造更公正、更公平社会方面的持久承诺的证明。 1962年第十三修正案法案的背景:解决语言愿望和地区失衡问题1962年的第十三修正案法案出现于印度独立后具有重要社会政治运动和地区愿望的背景下。理解其背景需要深入探讨当时语言多样性、地区差距以及印度联邦制不断演变的动态的历史背景。  1. 语言多样性和身份认同的表达

2. 尼赫鲁的愿景和行政改革

3. 邦重组委员会(SRC)

4. 建议和政治推动力

5. 日益增长的地区抗议活动

6. 立法行动之路

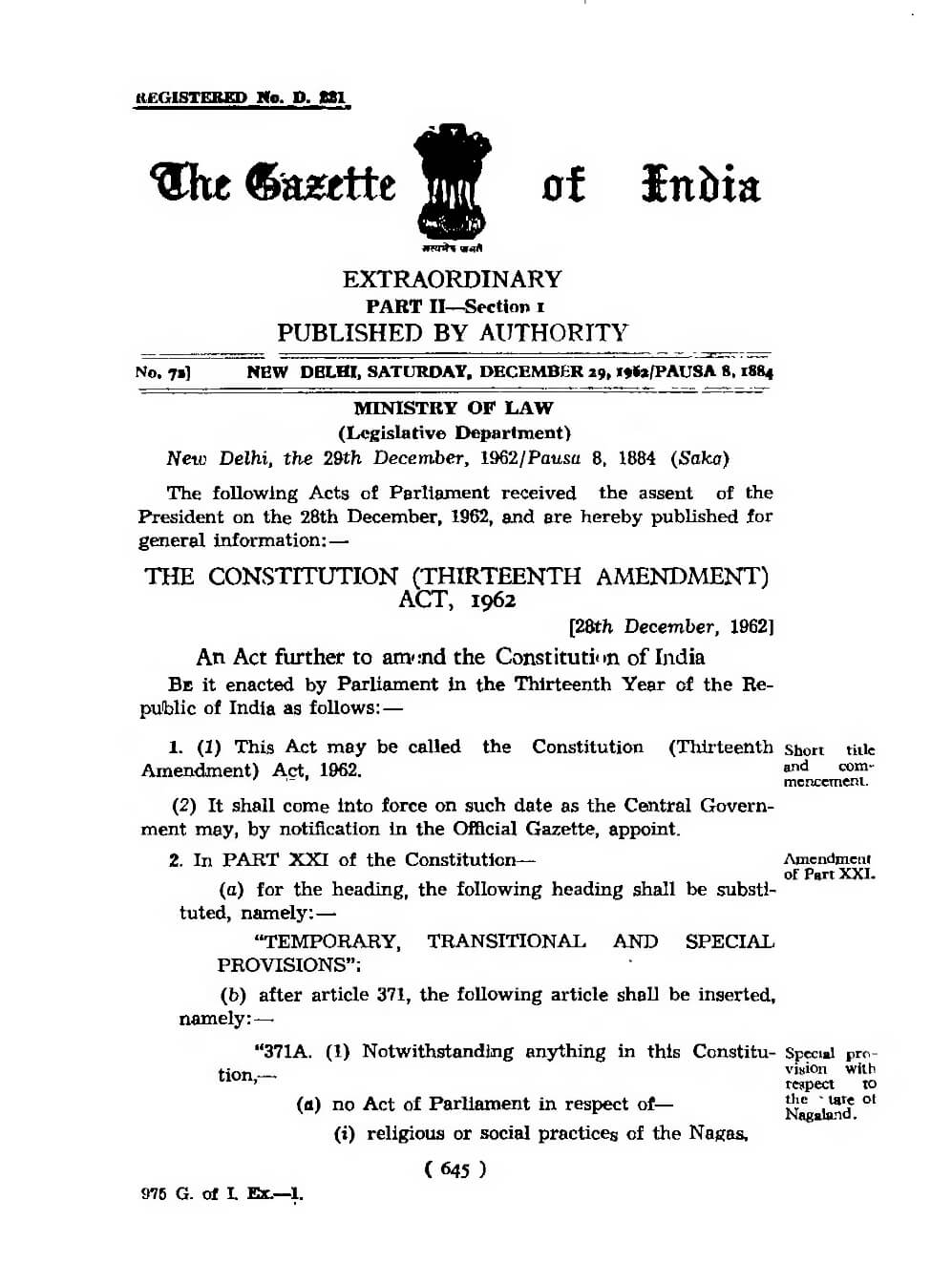

1962年的第十三修正案法案是语言愿望、地区差距和民主治理需求之间复杂相互作用的产物。它代表了印度宪法史上的一个关键时刻,肯定了语言多样性作为国家统一基础性元素的原则,并强调了政府在联邦框架内容纳地区愿望的承诺。 关键条款1962年的第十三修正案法案引入了多项关键条款,旨在重组印度各邦,以解决语言愿望和地区差距问题。以下是这项重要的宪法修正案的主要条款:

总的来说,1962年的第十三修正案法案通过解决语言愿望和地区差距,在重塑印度政治和行政格局方面发挥了关键作用。通过建立新邦、制定特殊条款和采取语言重组,该法案旨在促进“在多样性中寻求统一”,并适应构成印度民族的多元语言和文化认同。 影响1962年的第十三修正案法案对印度的政治、社会和文化格局产生了重大的积极和消极影响。以下是对其影响的分析:  积极影响

负面影响

虽然1962年的第十三修正案法案在语言承认、区域发展和政治代表性方面产生了多项积极影响,但它也带来了负面后果,如民族紧张、行政挑战、身份政治和分离主义运动。评估其整体影响需要对它在应对印度语言多样性和地区愿望的复杂动态方面的成功和失败有细致的理解。 结论总之,1962年的第十三修正案法案代表了印度宪法史上的一个重要里程碑,它标志着在解决国家语言愿望和地区差距方面迈出了决定性的一步。该法案的颁布背景是日益增长的行政重组和语言自治的要求,它反映了印度致力于在其联邦框架内包容多元语言社群。 该修正案的背景揭示了语言运动、地区差距和民主治理需求之间的复杂相互作用,最终促成了沿语言线重组邦的立法行动。通过建立新邦、制定特殊条款和强调语言重组,第十三修正案法案旨在促进“在多样性中寻求统一”,并赋权语言社群,从而促进一个更具包容性和响应性的政治体系。 虽然第十三修正案法案产生了多项积极影响,包括语言承认、区域发展和政治代表性,但它也带来了民族紧张、行政复杂性、身份政治和分离主义运动等挑战。评估其整体影响需要对它在应对印度语言多样性和地区愿望的复杂动态方面的成功和失败进行平衡评估。 本质上,第十三修正案法案的遗产将继续作为印度对“在多样性中寻求统一”的不懈追求以及宪法主义在塑造更公正、更公平社会方面的持久承诺的证明。随着印度努力维护其多元文化精神并包容定义国家的无数愿望和身份,第十三修正案法案仍然是包容和融合的灯塔,指引国家走向一个更和谐、更有韧性的未来。 下一主题1974年宪法第三十五修正案法案 |

我们请求您订阅我们的新闻通讯以获取最新更新。